在耶路撒冷待了九天以後,第十天,我們搭乘長途客運,來到第二大城特拉維夫-雅法。

關於以色列的兩大都市,以色列人自己有這樣的說法:「耶路撒冷是宗教的,而特拉維夫是世俗的。」

頭一次聽到的時候,覺得未免也太刻板印象了,然而實地探訪以後,才發現這段話再精準也不過了。如果全以色列莊嚴肅穆的氛圍,十分有九分落在山上的耶路撒冷,那麼特拉維夫純然是海中擺盪的船隻;把地中海各地的風貌摘一點下來,再加一點美國和非洲揉成一團,就成了這艘船上的貨色。

這種宗教和世俗的對比,當然也和她們的年齡有關。從大衛王以降,耶路撒冷的信史至少有三千年,加上撒冷王麥基洗德的話,就是四千年;而特拉維夫的主要市區發展不過百餘年,相形之下只是一個小姑娘,貪愛著世界的花花綠綠。

從識別度來看,年輕的特拉維夫是一個臉孔模糊的城市,走在街道上,你認不出這裡是地球上的哪個地方。再者,全以色列戴高帽的宗教人士,大部分都集中在耶路撒冷,構成了她的臉譜之一;而特拉維夫街頭不但看不到高帽子,連戴小帽的也沒有幾個。在這座世俗之城裡,安息日還開店的倒是不少,夜店也不少,甚至還有龐大的同性戀社群,彷彿刻意和耶路撒冷打對台戲。

總之,喜歡特拉維夫的人,可能會覺得這裡才像個要甚麼有甚麼的正常城市;但喜歡耶路撒冷的人,卻覺得「現代化」已經看多了,反而耶城看似拘謹,卻自有一種鮮明的個性,值得你一去再去。

然而,如果把雅法這個古老的港口加進來,評價可能就有所不同了。

其實,特拉維夫不只是特拉維夫,1950年她合併了南部的古城雅法,更名為「特拉維夫-雅法」( Tel Aviv-Yafo)。雅法的加入,使得特拉維夫成為一座有歷史厚度的城市,就像一個暴發戶的丈夫,娶了他知書達禮的夫人以後,居然也附庸風雅起來了。

「所以我們今天,主要是來看雅法的海。」我這樣告訴同伴們。

在這一個月的旅程中,特拉維夫我們將會造訪三次,所以第一次來這裡,完全不急著看甚麼現代大都會,反而很渴望在雅法看看海,也就是詩人口中浪漫的地中海。

(雅法港邊獨坐陽台啜飲的女人)

(清真寺旁的小店鋪,你可以買張明信片)

(海上的礁石插著以色列國旗,似乎象徵著他們寸土不讓的決心)

(雅法市區內賣水果的攤位,拍起來蠻有味道)

(聖彼得教堂旁的廣場)

一 雅法的歷史

雅法(Jaffa)這個名字,多數人都感覺很陌生,甚至會誤以為是以色列的第三大城「海法」(Haifa)。但說起另一個更古老的名字「約帕」(Joppa),很多人就懂了。在聖經中,約帕屢次被提及,它的原文意思有「美麗」和「高」的意思,所以約帕乃是地中海旁一個美麗的港口,其上有高地。

約帕在歷史上有甚麼樣的地位呢?

首先,約帕的年代至少可以上溯到四千年之久,傳說中甚至說她是由挪亞的第三個兒子雅弗所創建的城市。也就是說,當以色列的先祖亞伯拉罕在山上牧羊時,別的民族也在海邊的約帕捕魚作生意。經過數百年以後,摩西的接班人約書亞度過約旦河,攻城掠地,把約帕這一帶分配給「但」支派,因此在現代的以色列國,特拉維夫-雅法這一帶的龐大城市群被稱為「古什·但」(Gush Dan),差不多等於特拉維夫都會區的代稱。

(40萬人口的特拉維夫-雅法,和週邊城市結合為全國第一大都會區,人口超過三百萬)

到了三千年前所羅門王蓋造聖殿時,推羅王曾從旁協助,在黎巴嫩砍伐香柏木,紮成筏子,浮海運到約帕,讓以色列人從那裏運上耶路撒冷去。數百年後,波斯王古列(居魯士)同樣吩咐將木頭浮海運到約帕,讓以色列遺民重建聖殿。因此,約帕一直是耶路撒冷重要的對外港口。八世紀阿拉伯人崛起後,約帕從此處於穆斯林長期的統治之下,人口逐漸阿拉伯化,名稱也開始由阿拉伯文衍生出音近的「雅法」一名,沿用至今。

但雅法又是如何與特拉維夫扯上關係的呢?

其實,特拉維夫之於雅法,就和新北市之於台北市一樣,是外來移民買不起房子而發展出來的新城市。19世紀80年代,由於雅法房價太貴,有一批猶太移民搬到了它的北方居住,成為特拉維夫的濫觴。1909年,猶太人正式建造特拉維夫。當時,古老的雅法是阿拉伯人的,新興的特拉維夫是猶太人的;前者是中心城市,後者只是通勤城市。不料在猶太人不斷的移民之下,特拉維夫的發展很快就超過了雅法,並且在以色列建國之後,由於戰爭的緣故,阿拉伯人大量出亡,猶太人取而代之,於是兩市合併,成為特拉維夫-雅法市,如今留下的阿拉伯人只佔總人口的4%,而且集中在雅法。

(對於以色列的年輕人而言,要在特拉維夫置產是遙遠的夢想,正如台灣的年輕人之於台北)

諷刺的是,如今的特拉維夫成了高房價的代表城市,在全球高物價的排行榜上有名,和它崛起的原因形成強烈的對比。也就是說,南邊雅法的房價沒有掉下來,北邊特拉維夫的房價卻飆高了。由雅法港遙望北方,高樓雲起的特拉維夫市中心恍如仙宮,可遠觀而不可購買焉。

二 到雅法的路

從耶路撒冷到特拉維夫,約莫一個小時就能抵達。耶路撒冷老城西邊的雅法門,以及市區電車主要通道的雅法路,指向的終點都是遙遠的海濱之城特拉維夫-雅法。

從山上下到海濱,從政治首都來到經濟文化的首善之都;從一個滿眼盡是石頭的宗教中心,來到一個摩天大樓林立的現代都會,然後稍往南移,進到一座飽經風霜的文化古城,這就是你將會經歷的旅程。

這一段旅程,抵達的方法很多,其中又快又省錢的方式是搭乘長途客運。十人小巴也許更快,但貴了一些,比較適合往返機場。火車則有些不便,因為距離耶路撒冷的市中心比較遠。從兩市的中央車站(Central station)對開,沿著一號公路東西往來,目前仍是觸摸彼此最有效的路徑。

耶路撒冷中央車站是全市公車的交通中樞,位於Mahane Yehuda Market以西,Sacher Park以北,有電車可以直達。內部或許稍嫌老舊,但還算整齊清潔,安檢也算快速。只不過站務人員比較不懂得主動協助遊客,你可能得花上十幾二十分鐘尋找正確的樓層和搭車口。因此,確定你的班次和車號,積極詢問,對你接下來的行程會很有幫助。

當你搭乘客運前往特拉維夫時,由於走的是山路,而且很快就下到平原,有些人耳壓會不平衡,必須留意。另一點就是,沿途的風光比較單調,下到平原時也沒有太多的景色,因為西部海岸平原多半已經發展為城鎮,所以視覺上很容易疲勞。即便是種植作物的郊區,和台灣的鄉下也沒有太多不同,很難引起旅人的共鳴。

但竹籃撈水,多少還是能撈到一些美景。我還記得車子開到某處時,突然望見一片綠到發燙的小麥田,彷彿《天空之城》那一幕名場景一樣,風,快要把綠色的麥田吹拂成金色的。在另一處田野上,睡眼矇矓之間,出現了罌粟花般的血紅,同樣令我印象深刻。也許旅行,看的就是這一些浮光掠影的片段吧。

然而,抵達特拉維夫中央車站時,你必須有心理準備,因為比起耶路撒冷的中央車站,它更為老舊,地段也比較差,附近能看見破碎的路面和傾頹的矮屋,全然沒有現代大都會的氣勢。

「這裡就是特拉維夫?我的天啊!」看著Tobias的表情,我讀出了他心中的吶喊。他一直很想來印證知名雜誌上介紹的特拉維夫:超方便的網路,街頭到處都有的先進飲水機,似乎不下於台北的自行車環境......

但別急,這裡只是老社區,就像見到萬華大稻埕一些破落的景象時,你無需太早對台北失望。

(特拉維夫中央車站,略顯老舊,上廁所必須投幣才能進入)

三 地中海旁的雅法

從中央車站到雅法的港邊,一趟就可以抵達,不用多次轉乘。儘管公車上看不見英文和阿拉伯文,只有希伯來文,然而由市區走向海濱的道路上,醒目的清真寺高塔仍然提醒了遊客:阿拉伯人曾經主宰過這座城市。

(遠方的清真寺高塔相當搶眼)

雅法老城處處皆是古蹟,你大可以抬起鏡頭,在巷弄間攝取雅法的精髓。但別忘了:海,才是雅法的靈魂。

走過街道,穿過高大的棕樹,一眼望見地中海的霎那,我的心情沸騰了:「海呀,海呀海呀海!」

人,久久沒有看海,多少會像啃不到竹子的貓熊那般,害起相思病來。

來到港邊,或許你會發現地中海沒有那樣蔚藍,反而如同海怪,呈現出《奧德賽》故事中的詭譎氛圍,吐著白色的泡沫。然而,上方的天空真是純然的蔚藍,藍得伸一根火柴出去,應該就可以點燃起來;藍得即使最糟糕的相機,也能在這裡拍出幾張驚豔全場的照片來。

我們四人在港邊走著,看著貓和海鳥,釣客和船,一同在波光粼粼的海邊走著,生活著,眼睛舒服得不禁快要瞇起來。

在這樣的海濱,大概「浪費」了半小時以上吧?可是這樣的浪費是值得的。雖然釣魚的老先生聽不懂英文,雖然船頭的金獅子張著翅膀卻飛不起來,雖然在不到一週以前,港邊的木造步道有一名美國人被阿拉伯人刺殺,聽起來有點危險,但美好的時光還是需要浪費一點點在這裡。尤其當你想到:推羅王的船隻年復一年把巨木運到這裡,蓋造聖殿;而今日的中東和非洲,則有許多難民前仆後繼,由地中海此端湧向彼端,你就不禁覺得,還需要多一點點的時間在這裡,細細咀嚼歷史留下的一點碎渣。

不但如此,如果你是一個基督徒,看著海浪,你還會神遊象外,想起兩個人物。在舊約時代,神曾差遣先知(申言者)約拿向尼尼微人傳福音,但由於尼尼微人是以色列最大的仇敵,約拿不願拯救他們,於是便從約帕這裡搭船溜走,卻被神安排的一條大魚(海怪)給吞了三天三夜;如今,市街上還有大魚的塑像紀念此事。到了新約時代,使徒彼得短期居住在這裡的時候,聖靈差遣他到北方的該撒利亞,把基督的福音傳給羅馬人。因此,約帕不但是重要的港口,也是神的百姓受差遣向外邦人盡職的起點;約拿和彼得,為此地增添了不少旅遊的魅力。

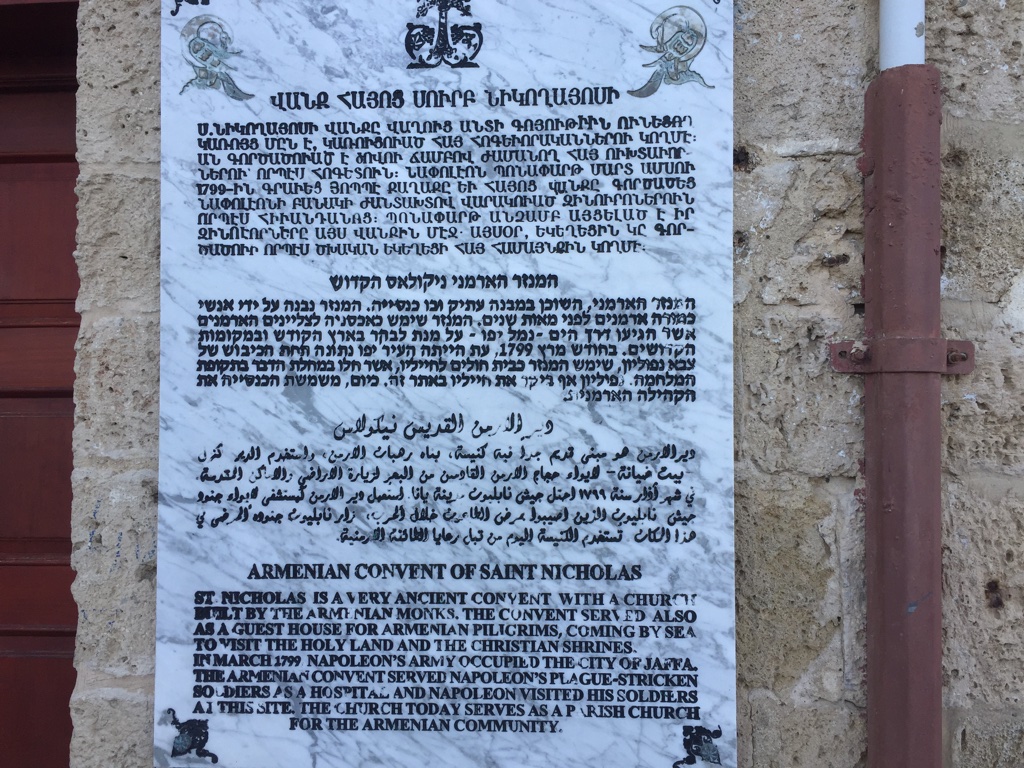

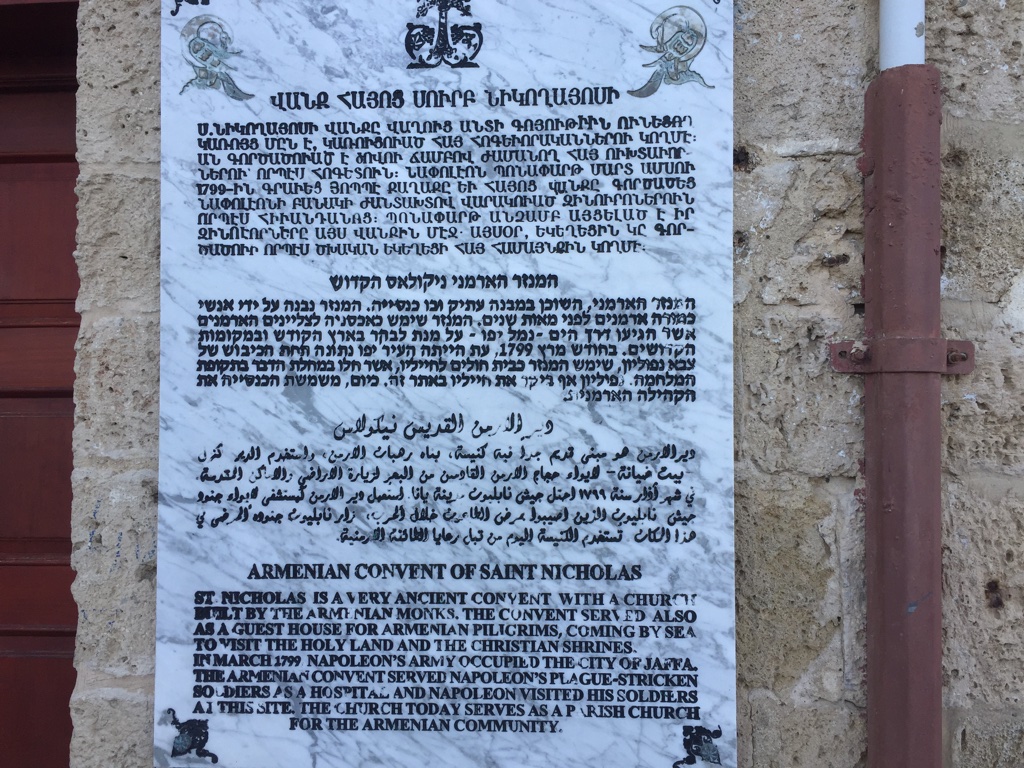

當你走在港邊,肯定還會留意到有一座小山臨海聳立,山上有公園,山間的街道巷弄構成一座迷宮,許多石砌的房子沿山而建,其中也有亞美尼亞教會的房屋,宣告著猶太教和伊斯蘭教之外,基督教在這座古城中也不缺席。

在教會的房舍旁,一座階梯拱門上寫著Old Jaffa,歡迎旅人來訪,並且標示著古城的存在。

我轉身對同伴說:「我期待在這裡看見一個畫面,有一個女人打開窗戶,然後海邊的鴿子都飛起來。」

Evonne笑說:「原來你也知道茱麗葉嗎?」

我莞爾一笑:「我當然知道,不過我想的不是他們,在我的畫面裡,是一個平凡的女人,也許是肥胖的,是一個母親,她不經意地打開窗戶準備曬被子,卻驚起一群鴿子。我想要的,其實是這樣的畫面。」

正說著呢,沿街的建築樓上突然有一扇窗戶打開,一名消瘦的男子站在陽台上,驚起滿天的鴿子,讓你有置身於吳宇森電影的錯覺。留著鬍鬚,造型有點頹廢的他享受了片刻日光,但他一發現樓下有遊客,就把窗戶給閉上了。

「我要的其實是女人......」被這場「意外」給愣住的我,轉身詢問拿著鏡頭到處拍攝的Belinda:「請問,有把這個畫面拍下來嗎?」

「當然!拍了一整段影片呢!」

可惜事後檢查,無論是照片或影片,都只拍到鴿子散去以後,男人停留在窗台上沉思的畫面。

那麼,就讓滿天鴿子的意象停留在我的記憶裡吧!

(看得見樓上開窗的男人嗎?)

走進狹窄的石板路以後,不覺讓人想起耶路撒冷。牆壁上,由於屋前屋後的高低落差,往往會在出人意表的位置上冒出一扇門窗,比如你的腳邊。而在街道的最末端,有一座小院子,也不知道是誰家的,那裏有一扇關閉的鐵門,鐵門前有金桔,門上則有植物攀爬,陽光流瀉並爬滿整座小院,緩緩地爬進鏡頭裡。

「這裡,到底轉手過幾個主人呢?」

歷史真是複雜呢。越複雜和越簡單的東西,越是藝術。於是聰明的猶太人,早早就將這裡設為藝術區,沿著階梯上上下下,到處都開設著藝廊和工藝品店鋪,騷動著旅人的心弦。當我發現古老的街區裡居然還設有警察局,我的心更幾乎醉了-是甚麼樣績效的警察,才能有幸隱藏在古蹟之中,看守著這滿地的陽光?

Tobias查了一下網路,說:「前面就是聖彼得教堂,St. Peter's Church。」

走出小巷,眼前是一座小池和開闊的杜凱明廣場,周圍開設著許多餐廳和店鋪。往下走幾步台階,又是一層廣場,而廣場上豎立著一棟奇特的建築:不靠海的一側是紅色的,穿插著幾根頂天立地的白色廊柱和一座純白的高塔;靠海的一側,看上去卻是白色的方形,而且從海邊看上去體積不小,有如一座宏偉的城堡。

這紅色的部分,就是聖彼得教堂開放的部分。

比起其他地方的教堂,你必須格外留意這座聖彼得教堂,因為當我走了進去,立刻像瞎了眼睛的巨象,任何一隻螞蟻都可以把我輕易踩死。是的,教堂內外的光線落差有些大,必須稍候片刻才能適應。

從某方面來說,這座教堂就如世界各地的許多教堂一樣,滿了大量的繪畫、雕像和彩色玻璃,缺乏留白的空間,而且充滿幽暗和壓抑感,在藝術表現和信仰方式上都不是我喜歡的類型。但正中央的繪畫,裡頭談的是彼得奉差遣外出傳福音的故事,多少還是引起了我的遐思。

(看到案上的金燈臺了嗎?其上有七盞燈)

(最後一張是打開閃光的畫面,由此對比出室內究竟有多幽暗了)

雅法此地為何會以「彼得」之名建立教堂,緣由是這樣的:

彼得是耶穌的首席使徒,在那個年代,雅法還稱作約帕,當時有一名基督徒名叫大比大,患病死了,但彼得看見寡婦們都站在旁邊哭,還拿大比大與她們同在時所作的裡衣外衣給他看。他就跪下禱告,對著屍體說,大比大,起來。她就活了過來。於是彼得叫大家進去,把大比大活活地交給他們。這事傳遍了整個約帕,有許多人信靠了耶穌。

此後,彼得在一個硝皮匠西門的家裡住了好些日子。有天使告訴一名敬神的羅馬百夫長哥尼流說,你去約帕找彼得。哥尼流那時住在該撒利亞,也是一處海港,位於今日的海法和特拉維夫之間。哥尼流就差遣人往南方去尋找彼得。彼得同著幾位弟兄和他們同去後,告訴哥尼流和他的親友說,猶太人和別族的人親近來往,本是不合律例的,但神已經指示我,不要說任何人是凡俗或不潔的,所以我一被請,就不推辭而來。原來在哥尼流的人抵達以前,彼得已經藉由禱告中的異象得知:種族的高牆將要打破,福音開始要傳給外邦人了,於是他就放膽開講,為這一群歸向神的羅馬人施浸。

為了紀念種種發生在約帕的事蹟,17世紀的人們就建造了一座教堂,名之為聖彼得教堂,經過戰火摧殘後,於19世紀重新修築,並且由於其醒目的位置,成為雅法老城的地標。

(碼頭邊的綠車車,和高大的棕樹很搭)

在教堂旁邊的廣場上,就如方才的碼頭附近,設有特拉維夫的公設自行車,類似台北的u-bike系統。除了前者是綠的,後者是黃色的,兩造的差距並不大;有許多遊客騎著這些小綠車,迎著海風奔馳在街道上,也是人生一小樂事。

其實如果時間夠用的話,教堂附近的Louis Pasteur Street上,還有一棟建築被認為是古時候硝皮匠西門的家,不妨前去一看;只可惜肚子裡的餓蟲,不爭氣地叫了起來,而曝曬了一上午的陽光,多少也疲乏了。

「所以,是不是該吃飯了呢?」

三 雅法的午餐和跳蚤市場

從聖彼得教堂走向市區的途中,沿岸有許多風情萬種的餐廳,但對於省吃儉用的我們來說,價格有一點棘手。於是我們羨慕地看著陽台上獨坐的女人,靜靜地享用那頓昂貴的午餐,佐以地中海的蔚藍和海鹽。

是的,那些錢買的原本就不只是食材本身,更包括秀色可餐的海景,以及不受打擾的閒暇氛圍。

下次,如果妻子願意和我前來以色列,我一定陪她在這裡吃飯,不趕不急,慢慢地吃。

一路走到雅法市區內,我們發現這裡相當盛行Shawarma(沙威馬),有的是夾在口袋餅裡,有的則是麵包。隔著這些餐飲店,還有魚店;魚店和服飾店、餐飲店相間林立,構成本地獨特的風貌。

我們一直想找便宜的店家,結果繞了一圈,還是回到街角的第一家,因為它最便宜。

擠在小小的店面裡,坐著高腳椅,兩位小哥為我們送上夾滿餡料的熱狗,一邊和我們閒聊。其實,有點分不清他們是阿拉伯人或者猶太人,不過這又何妨?這就像我始終分不清鷹嘴豆究竟長甚麼樣,但只要吃了,鷹嘴豆的營養就能進到我的裡面。同樣的,不管是哪一個種族,我們都很樂意交個朋友,讓他們對於基督徒有好印象。

其中一個小哥說:「可能的話,我也想去台灣遊玩。」

真會說話。

告別這一家熱情的小店之後,我們走到附近的跳蚤市場。這座市場在網路上也頗有名氣,貨品簡直琳琅滿目應有盡有,連各種家具,包括大型的掛衣架都端得出來,看來有人直接把家裡的舊東西拿過來買賣了。

這時,敏銳的Tobias看了攤位上的貨色幾眼,問了一句識貨的話,逗得大家都笑了:「Made in China?」

答案居然是Yes!

Made in China真是無所不在啊!我們,當然不需要大老遠跑到雅法來買中國貨。

在笑聲中,下午一點已過,收拾收拾心情,我們準備前進北方,看一看特拉維夫市中心究竟有何等風華絕色。

那麼,雅法,再見!我會記得在這裡,鴿子和海洋的距離是這樣的相近,而且天是藍的。